La Charte • Nos actions • Portraits de chartistes • Marcelino Truong

Marcelino Truong

Portrait

Première partie : De Manille à St-Malo (1957-1974)

Naissance bruyante à Manille

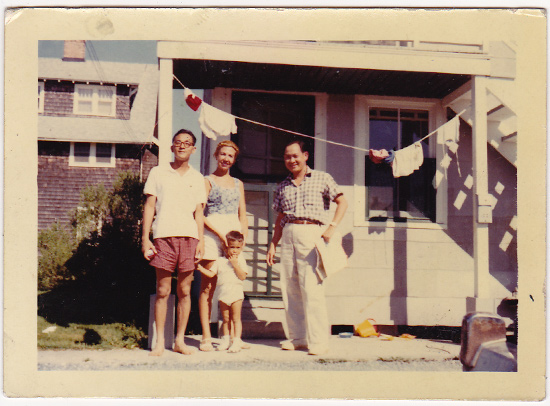

La famille Truong à ma naissance en 1957 à Manille.

On me demande souvent pourquoi je porte ce prénom Marcelino. Au fait, ce n’est pas le prénom italien MarceLLino, mais c’en est la version ibérique, car je suis né en 1957 à Manille dans la calle San Marcelino. Mes parents avaient aussi vu le film Marcelino pan y vino et l’affaire fut réglée. Le film est très kitsch et un dessin animé récent de ce nom passait le matin sur TF1 il y a quelques années. Une sœur, Mireille, et un frère, Dominique, m’avaient précédé dans le monde. J’étais le N°3 qui braillait très fort, il paraît…

Affiche du film du réalisateur espagnol Ladislao Vajda (1955).

Mon père était alors un jeune diplomate vietnamien de la République du Vietnam (l’ancien Sud-Vietnam de 1955 à 75). Ma mère, femme au foyer (elle le regrettera souvent !), est une belle Française de St-Malo. Mes parents se sont rencontrés étudiants à la Sorbonne et se sont mariés à Paris en 1951 et non dans la colonie d’Indochine où ce mariage mixte avait moins de chances de se réaliser.

Le métier de mon père explique nos voyages. J’ai vécu à Washington DC de l’âge d’un an à 4 ans. J’en garde mes premiers souvenirs : la kindergarden américaine, la luge dans la neige profonde, les jouets américains, les Christmas Carols (« I m dreamin’ of a white Christmas…« ), le champ de bataille de Gettysburg et ma casquette de Yankee, Lassie et The Lone Ranger à la télé avant Johnny Depp.

Ocean City, Maryland, 1960, en couche-culotte et T-shirt avec mon Papa, ma Môman et un diplomate vietnamien de passage.

Une si jolie petite guerre à Saigon

En 1961, nous avons suivi notre père qui avait été rappelé à Saigon. La situation au Vietnam était critique et on sonnait le branle-bas de combat. Je raconte tout ça en détail dans un roman graphique paru chez Denoël Graphic en octobre 2012 : Une si jolie petite guerre – Saigon 1961-63. Cela faisait très longtemps que je voulais raconter notre histoire et restituer ce monde englouti très haut en couleur, le Saigon au début de ce qu’on appelle la guerre américaine du Vietnam. Guerre américaine, si l’on veut, mais la plupart des « figurants » de ce grand cirque étaient des Vietnamiens.

Ces années saigonnaises m’ont beaucoup marqué. Des « années mère » pour moi. Je ne sais plus où j’ai glané cette expression, mais elle est parlante.

Une petite enfance un peu particulière, du coup. J’étais ébloui par le matériel de guerre que JFK nous envoyait par cargaisons entières. Des hélicos, des avions, des tanks, des armes, livrés sur notre paillasson. De quoi nous muscler dans la lutte contre la marée rouge et la subversion communiste. Je reprends le jargon de l’époque, histoire de vous mettre dans l’ambiance.

J’ai trouvé un écho à cette expérience de la guerre vue par un enfant dans les mémoires de J.G. Ballard, La Vie et rien d’autre (Denoël & d’ailleurs, 2009). Ballard raconte sa fascination d’enfant anglais vivant à Shanghaï au moment où l’Armée impériale du Japon déferlait sur la Chine. Le jeune Ballard était béat d’admiration devant l’armada militaire japonaise. Ça m’a rassuré. Je n’étais pas le seul à avoir aimé cette Atrocity Exhibition qu’est une guerre.

Photo d’identité aux bords dentelés, Saigon 1961.

J’ajoute quand même un bémol : la peur. Cette expérience limitée de guerre, nous l’avons vécue avec une certaine peur au ventre. Une angoisse diffuse, secrète – nous la taisions – mais réelle et permanente. Nous vivions dans le centre-ville de Saigon et la seule chose à craindre était une grenade dans le cinéma en allant voir Ben Hur ou Ali Baba et les 40 voleurs. Une plaisanterie à côté de ce que vivaient les habitants des campagnes, où se déroulaient les combats, parfois aux portes de Saigon.

Marco (Marcelino) et Dominique à Saigon en 1962. Me voici à 5 ans brandissant un sabre en plastique !

À Saigon, je dessinais beaucoup. Par chance, quelques dessins de cette époque ont survécu. Nous les glissions dans les enveloppes par avion adressées à nos grands-parents maternels de France, qui les conservèrent pieusement. Ce sont les seuls dessins de mon enfance qui ont survécu. Je n’ai aucun dessin de ma main entre 6 et 20 ans. Je n’en ai conservé aucun. Mes parents non plus. Qui pouvait se douter alors que je deviendrais un jour illustrateur ?

Domi (à droite) et Marco dessinent à Saigon en 1961.

Recherche (2011) pour mon roman graphique Une si jolie petite guerre.

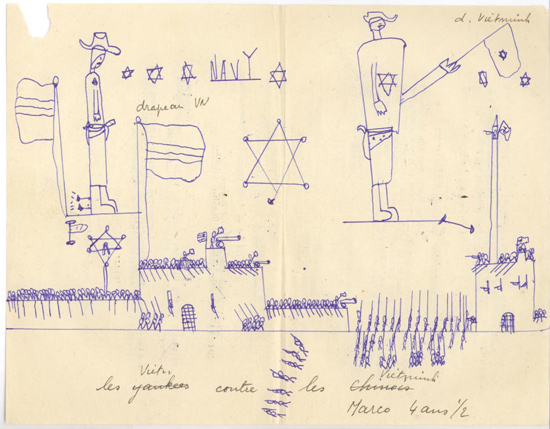

Voici un dessin fait par moi (Marco) au stylo-bille à Saigon en 1961. Cette citadelle à gauche où flotte le pavillon de la République du Vietnam (le Sud-Vietnam), attaquée par les Viêt-Cong (Maman a écrit Viêt-Minh, mais elle était en retard d’une guerre !), c’est Saigon. À droite, on aperçoit un bastion surmonté d’un curieux minaret où claque un drapeau à croix gammée. Bizarre ! L’étoile jaune figurant au centre du drapeau du Vietnam communiste est devenu étoile de David (plus facile à dessiner, je me souviens !). Les deux cowboys arborent cette même étoile, mais c’est celle du shérif des westerns, car nous arrivions des États-Unis.

Le cowboy de gauche porte la crosse de son colt tournée vers l’avant ce qui ressemble étrangement à une érection, Herr Freud ! Il a de beaux éperons. Je fais un amalgame entre cowboys/yankees et Vietnamiens anticommunistes d’un côté et communistes du Viêt-Cong et nazis, de l’autre…

La Navy, c’est la US Navy qui nous livrait à cette époque du matériel lourd : avions, hélicos, chars, etc…

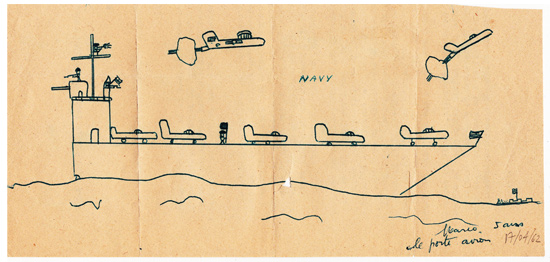

Porte-aéronefs américain. C’est le USCV Core qui en décembre 1961 nous livra le cadeau de Noël de JFK : 38 hélicoptères de combat et quelques Skyraiders (avions de combat) censés faire pencher la balance en notre faveur dans la lutte contre l’insurrection communiste menée par le FNL. J’ai assisté à cette livraison. L’énorme bâtiment gris s’était mis à quai sur la rivière de Saigon coulant à l’extrémité de notre boulevard Nguyên Huê. Ce dessin au Bic avait été glissé dans une lettre d’avril 1962, adressée à mes grands-parents de France.

Cet intérêt pour la chose guerrière ne m’a pas quitté et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles mon ami Alain Blaise, DA au quotidien Libération me commande périodiquement des illustrations où apparaissent des militaires. Alain sait que je ne ferai pas d’erreurs quant aux boutons de guêtres ! Je suis aussi souvent sollicité pour illustrer des faits divers sordides impliquant des policiers, des magistrats et des truands.

Illustration de presse pour Libération, janvier 2001.

Un légionnaire du 2e REP déshydraté meurt à la suite d’un entraînement à Djibouti.

Des guêtres blanches, j’en ai porté une fois, pour le défilé du 14 juillet 1981. Eh oui ! Ça ne nous rajeunit pas ! Je terminais mon Service national comme aspirant (le premier grade d’officier) dans la Marine nationale. Cette parade était le premier défilé du 14 juillet de François Mitterrand qui venait d’être élu président en mai. Tiens, j’ai encore un sabre sur cette photo. Le premier Artaban à gauche, portant sabre, c’est l’aspirant de Marine Truong, 23 ans, pour vous servir !

Défilé du 14 juillet 1981 à Paris. En ordre serré. Pied gauche sur la grosse caisse ! Zing boum zing !

Le Service militaire m’a intéressé ou disons que je me suis débrouillé pour le rendre intéressant. Pas question de perdre mon temps ! J’avais un job assez peinard. Nourri, logé et la tenue bleu marine – une fois retaillée par mes soins – était assez mettable. J’enseignais l’histoire de la Marine aux Mousses – des engagés de 16 ans – . J’en parle car c’est dans la Marine, en préparant mes cours pour l’École des Mousses de L’Aéronavale à Rochefort (la ville de Pierre Loti, oui !) que m’est venue la vocation du dessin. Il y a eu un grand éclair dans le ciel et un ange asexué en est descendu et il a dit « Marcel, tu seras illustrateur et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front pour des tarifs minables ou à peine convenables ! »

Bon, ce fut moins grandiose, mais la prédiction s’est révélée exacte pour ce qui est des tarifs… Malgré les efforts de la Charte !! 🙂

Me suis dit : « Tiens, voilà ce je voudrais faire. Raconter des histoires en les illustrant… ! » Du projet à la réalisation, ce fut une longue croisière. Mais je reviendrai sur cette découverte de ma « vocation » artistique dans la Marine plus loin.

Reprenons dans l’ordre (serré ?) chronologique !

Le cours d’histoire de la marine de l’Aspirant Truong. École des Mousses du CEAN Rochefort, 1980.

1963 in Swinging London !

Dans la cour des petites classes au Lycée français de Londres, 1963. Le petit Vietnamien, c’est moi.

En 1963, nous avons quitté le navire Saigon, tristes mais soulagés, ma foi. Ça bardait, là-bas et des bonzes s’immolaient par le feu, ce qui – pardonnez-moi ma lourdeur – jette un grand froid.

Papa avait été nommé à un haut poste à l’ambassade du Vietnam à Londres. Nous avons découvert une Angleterre assez victorienne, mais dont la jeunesse commençait à ruer dans les brancards aux popsongs des Beatles, des Stones et des Kinks.

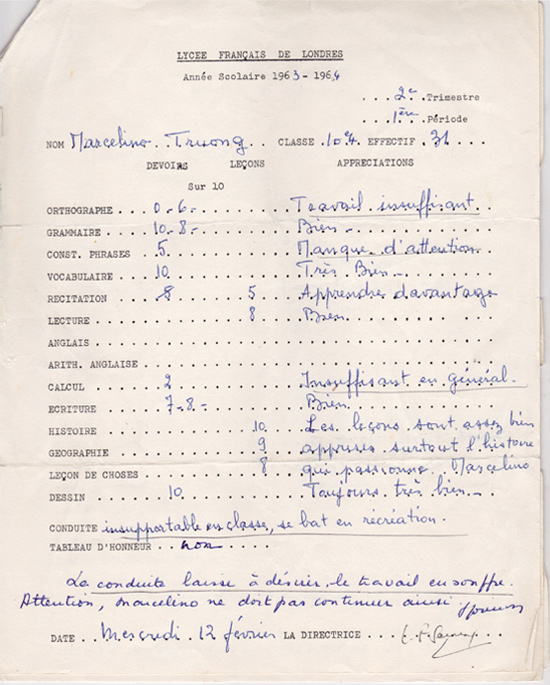

Mon bulletin de classe de 10e4 en dit long sur le sage enfant que j’étais. Le voici. C’est marrant, je ne sais pas si la maîtresse se doutait de quelles circonstances je provenais :

Bulletin de 10e, Lycée français de Londres, 1963. J’aimais déjà l’histoire, l’écriture et le vocabulaire.

Je suis en train d’écrire la suite d’Une si jolie petite guerre et j’y raconte ces années anglaises. Neuf ans de « Rosbifs » pour moi. Vingt ans en tout pour ma famille. Ça laisse des traces. Il y a beaucoup à dire… Par où commencer ? Bah, il faudra lire mon roman graphique Give Peace A Chance (titre provisoire) quand il sortira en avril 2015. D’ici là, beaucoup de plaisir mais aussi de stress et de mauvaise conscience m’attendent, du style : « GASP, je devrais être en train de travailler ! »

Pour vous faire patienter, quelques photos !

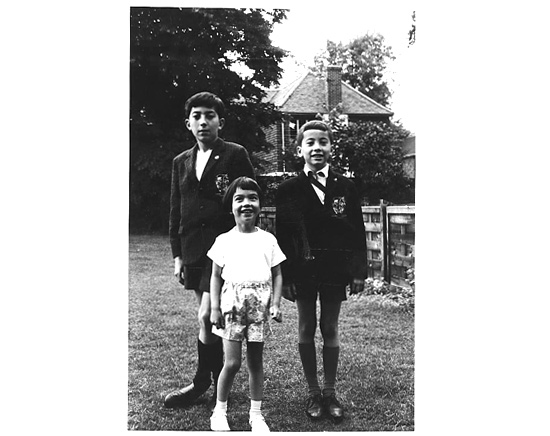

Cub-scout en 1966 avec ma petite-soeur Anh-Noëlle, devant le « sexy » Grosvenor Hill Road, SW19, Wimbledon

D’abord, votre serviteur en cub-scout (louveteau) anglais (enfin, si l’on veut) de la troupe de Wimbledon, notre banlieue. Je pose avec ma petite soeur, la gentille Anh-Noëlle, née à Saigon, en 1962. Je n’ai pas traîné chez les louveteaux anglais. Ça suintait les testostérones. Ils faisaient du camping avec des réchauds à gaz (genre Bleuets) – tout juste si on était pas dans des mobile-homes ! – et portaient des élastiques autour du haut de la chaussette avec une passementerie, comme des Ecossais, ce que je trouvais ridicule. Il y avait un système de badges qu’on cousait sur son sweater vert bouteille dès qu’on avait accompli une action d’éclat (une bonne action). J’ai eu mon premier et unique Good deed badge pour avoir fait germer dans mon placard des graines de mustard cress sur un lit de coton. Certains cub-scouts chevronnés avaient la poitrine constellée de badges : badge de la plus grosse courge, du meilleur saucisse-purée sur Butagaz, etc… Certains de mes camarades sont certainement devenus d’habiles cultivateurs de chanvre home-grown, grâce à cette formation précoce.

Fort de cet exploit, j’ai déserté et je suis passé chez les Froggies, les louveteaux français de la troupe de Londres.

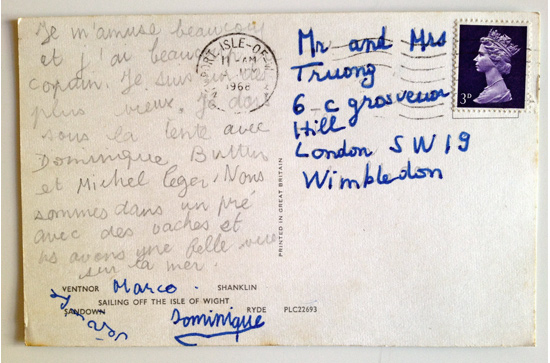

En vacances au pays de Galles,1966. J’ai toujours ce petit poignard.

Un copain français des louveteaux (Œil de Lynx ?), retrouvé récemment à Paris, – je tairai son nom illustre et à rallonge par égard pour les siens ! – m’a rappelé qu’au camp de l’Île de Wight (1968), notre passe-temps favori – influencé par moi, dit-il – était d’épier la tente des cheftaines en espérant les surprendre en plein déshabillage. J’avais zappé ça, évidemment ! Ah, le scoutisme ! Ça vous forme la jeunesse !

Une carte de ma main adressé à mes parents du camp très formateur de l’île de Wight en 1968

Le Swinging London, on le voyait à la télé, un peu au Lycée français de Londres, dont le hall offrait à voir un véritable défilé de mode et chez certains de nos copains anglais, mais chez les Truong, l’ambiance se voulait studieuse… Il fallait penser, non pas aux petits Chinois, mais d’une certaine manière non-dite, à la guerre qui faisait rage au Vietnam. Et nous y pensions.

Marcelino, âgé de 8 ou 9 ans à Londres.

On avait beau habiter au 6C Grosvenor Hill Road – Six C est vite devenu « sexy » dans ma bouche – notre vie devait être sérieuse. La Grosvenor Hill Road était un « cul-de-sac », mot français que les Anglais trouvaient plus chic et moins sinistre que leur terme dead end pour dire « impasse ». Cul de sac déclenchait des fous rire chez moi… J’ai eu l’âge bête très tôt. Nos parents déconseillaient le zazou et le débraillé, les pantalons pattes d’éléphant et les cheveux longs. Ils s’insurgeaient contre le « laisser-aller« .

Dominique, Marcelino et Noëlle, Wimbledon, 1966. Vestes avec écusson facultatif du Lycée français de Londres. Shorts. Chaussures à bouts ronds.

On distingue le holster de mon pistolet Man From UNCLE (un Walther P38) ! J’aimais être armé !

Je détestais les shorts et les chaussures à bouts ronds. J’aurais voulu les chaussures pointues avec des élastiques sur les côtés, comme celles des Stones. Pas question ! C’est mauvais genre !

Pour contourner l’interdit vestimentaire, j’avais mis au point un subterfuge . Tous les matins, au bout de notre cul-de-sac, je me cachais dans une allée menant à un garage et j’enfilais un superbe pantalon en velours vert pomme – super moulant sur les fesses et les cuisses et super patte d’ef – que j’avais acheté à un copain. Le soir, ce pantalon retrouvait place dans une cachette… J’ai toujours été sensible au chiffon.

Londres 1971. Avec mes soeurs Mireille et Noëlle et des amis, je frime, guitare à la main (c’est vraiment de la pose. Je n’en joue pas, hélas !).

Je n’ai pas de photos de communion, confirmation, communion solennelle ou autre. Je les ai toutes faites, mais l’aube blanche ne me sied guère et j’ai dû les détruire afin qu’elle ne parviennent pas à la postérité. La religion m’a souvent plongé dans l’ennui le plus profond mais j’ai fait des tas d’illustrations religieuses, car la Bible et le Nouveau Testament sont des textes dont je sentais l’importance culturelle. J’aimais bien les carnages de l’Ancien Testament, celui des deux qui est pour les adultes, avec des tricentenaires qui « connaissent » des jouvencelles de cent ans. C’est du joli !

Et l’art dans tout ça ?

Bon, les fringues m’intéressaient, mais l’art dans tout ça ?

L’art ? Mes parents s’intéressaient aux arts, mais ils n’envisageaient pas que l’on puisse vivre de son art.

Maman était très artiste, pratiquant tour à tour la peinture, la céramique, la couture, le dessin, les émaux, le macramé et le piano, mais sans jamais songer en faire un métier. Je pense qu’elle a raté là une possibilité d’épanouissement. Bon, elle élevait quatre enfants, occupation très prenante.

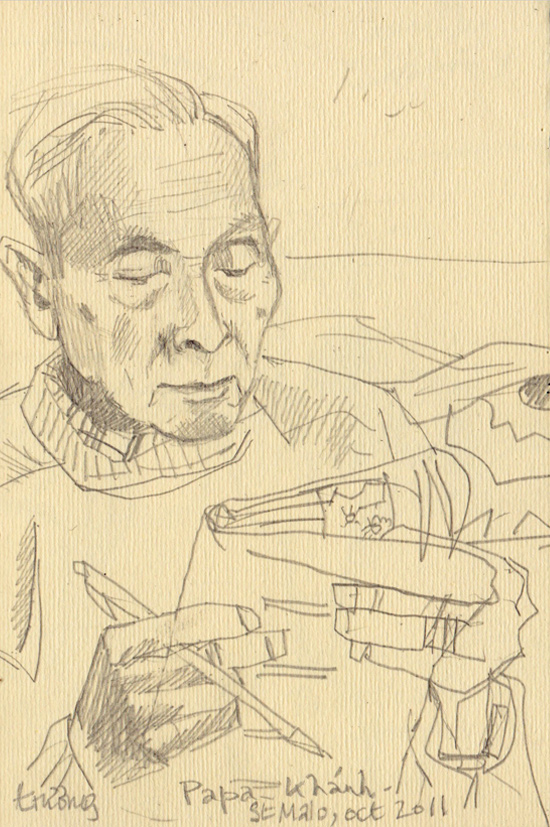

Papa avait une bonne sensibilité pour la photo et chinait les gravures anciennes sur le Vietnam et la Bretagne chez les antiquaires de Londres. Nous allions parfois dans les musées, mais rarement. Notre père était trop occupé par son travail. Il avait quitté l’ambassade du Vietnam en 1964 et trimait pour nous faire vivre.

Dans notre famille, on insistait beaucoup sur les résultats scolaires. Il fallait briller dans les matières « nobles » : français, maths, histoire, anglais, etc…

Pas de salut hors les diplômes chez les Truong.

Le dessin était considéré comme un talent secondaire – on n’en vit pas, n’est-ce pas ? – et n’était pas particulièrement valorisé.

Mon grand frère Dominique était très doué en dessin et en gymnastique, mais faible dans toutes les autres matières, ce qui lui valait des remontrances quand arrivaient les bulletins de notes. J’admirais beaucoup ses dessins et je suis convaincu qu’il aurait fallu l’encourager. Hélas, il ne s’est pas réalisé et nous a quittés prématurément à l’âge de 26 ans.

Avec mon frère Dominique au fond du jardin de Wimbledon en 1967. On essaie de démarrer le moteur diesel du Hovercraft qu’on a construit. J’ai deux pistolets sur le banc, just in case !

Quelques dessins de mon frère Dominique ont survécu. En voici deux, un peu psychédéliques. Dominique était un enfant de la génération hippy !

Voici une composition végétale osée et une gouache assez pop-art montrant la vue depuis l’une des fenêtres de notre maison de Wimbledon. Je trouve que mon frère Dominique avait un réel talent qui n’a pas été identifié.

Composition végétale peinte par mon frère Dominique. Date probable 1968-69.

Au verso de la composition florale, il y a un dessin de Marco (Marcelino) vraisemblablement réalisé par mon frère Dominique.

Vue peinte par mon frère Dominique depuis l’une des fenêtres de notre maison de Wimbledon. Gouache en godets et lavis. Années 70. Un petit côté Hockney.

J’étais, moi aussi, doué en dessin, mais certainement moins inventif et libre que mon frère. Absolument aucun de mes dessins d’adolescent n’a été conservé. Je n’y attachais sans doute pas une grande importance. Je n’ai qu’un seul dessin d’enfant pouvant dater du début de notre séjour à Londres, mais il n’est pas signé. Qui sait s’il n’est pas de la main de mon frère Dominique ? Mystère ! Le sujet, en tout cas, est tout à fait dans mes thèmes de prédilection puisqu’il s’agit de chevaliers s’affrontant en duel.

Chevaliers s’affrontant en duel. Dessin anonyme et non daté. Dominique ou Marcelino ? Mystère.

Je n’ai jamais étudié dans une école d’art – je suis sûr que cela m’aurait plu – car on ne faisait pas ce genre de choses chez nous. On ne jurait que par les études dites « sérieuses ».

J’ai simplement assisté aux cours de « dessin » (on ne parlait pas encore d’arts plastiques) du Lycée français de Londres. Ils avaient lieu dans deux classes logées dans des sortes de baraquements rangés sur le côté de la grande cour de récréation du Lycée. Bon emplacement, car les cours de dessin étaient un lieu de fun.

Les deux profs de dessins – très sympas – s’appelaient M. Chalaud (surnommé « Salaud », bien sûr !) et Jacques Iselin.

J’ai toujours eu M.Iselin comme professeur. Il était original et excellent maître. M.Iselin tolérait un certain chahut dans sa classe, mais de temps en temps, il rétablissait le silence en tapant violemment sur une table avec un marteau ! Barbe courte, veste de treillis, pataugas, regard brun intense, il se faisait théâtral pour nous parler d’art.

Dommage, il gardait nos dessins. Qu’en faisait-il ? Je ne sais pas. C’était un bon prof. Le seul vrai prof d’art que j’aie eu. Je me souviens encore de certains de ses conseils. Il nous a appris à dessiner les lettres romaines. J’enviais une de mes amies qui, le samedi, allait à des cours de dessin chez M. Iselin dans sa maison de Fulham. J’aurais voulu en faire autant, mais n’ai jamais osé demander cela à mes parents.

Mon professeur de dessin au Lycée français de Londres : Jacques Iselin (1933-2003).

Un jour – ce devait être en 1971- mes parents, jugeant qu’un de mes dessins valait la peine d’être mis en valeur, l’avait confié à un encadreur de Wimbledon. C’était une gouache verticale représentant un homme attendant le train sur un quai. Manque de pot, l’encadreur a égaré mon dessin ! A-t-on déjà entendu parler d’un encadreur perdant un sujet à encadrer ??! J’aurais dû aller le voir moi-même ! J’en fulmine encore !

Pas un seul dessin n’a survécu de cette adolescence, hélas.

Comics anglais

Qu’est-ce qui a bien pu m’influencer dans le domaine pictural pendant ces années anglaises ?

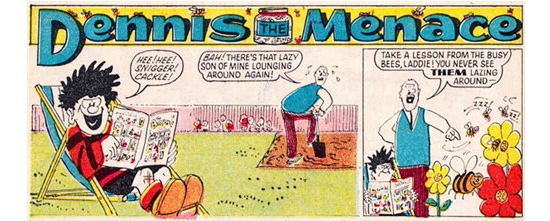

Je me souviens que j’empruntais parfois à la bibliothèque des livres sur la peinture (Matisse, Van Gogh, Renoir, Manet, etc… ), mais ça n’allait pas loin. Je me sentais surtout très littéraire. J’aimais le français et l’histoire. En BD, je lisais comme tout le monde Tintin et Astérix. Un copain belge me fit découvrir des aventures d’Alix et de Michel Vaillant, mais c’est à peu près tout. Mon absence de culture BD désole mes confrères dans le métier.

Je lisais des comics anglais. Les Anglais ne connaissaient que ça. Pas d’albums chez eux. Que des périodiques pulp.

Il y avait The Beano. The Beano était un hebdo anglais datant des années trente. Tout Anglais qui se respecte a lu The Beano au moins une fois. L’un des piliers du Beano était Dennis The Menace.

Dennis the Menace dans The Beano,1965

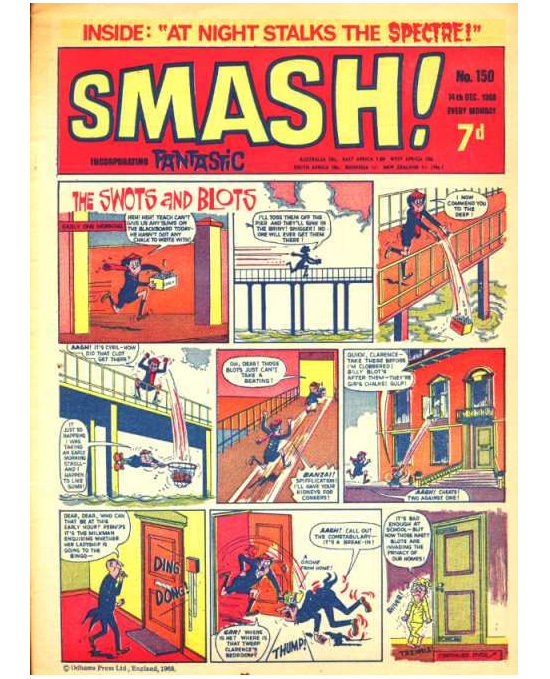

Dans Smash – plus trash que The Beano – une BD de Leo Baxendale me faisait vraiment marrer : The Swots and Blots (les fayots et les cancres). C’était les frasques des gamins d’une école à Bash Street dans le East End. Cette rue existe. To bash signifie bousiller, comme dans l’expression charmante des Skinheads : Paky-bashing ou « bousiller du Pakistanais ». Londres, c’était aussi les skinheads. Ils portaient des godillots à bouts ferrés, des bretelles, des chemises Brutus (un nom de clébard). Pas particulièrement aimables et toujours en bandes. Ils faisaient peur. C’est ce qu’ils voulaient. Des blancs qui se sentaient menacés par l’immigration. Le samedi, pour aller dans le centre-ville voir les copains, ce n’était pas commode, car la District Line était bourrée de football fans portant l’écharpe bleue et blanche de l’équipe de Chelsea, dont de nombreux skin’eads (avec l’accent cockney) – jouant des coudes en direction du stade de Fulham.

Smash, revue hebdomadaire mythique des gamins anglais. The Swots and Blots !

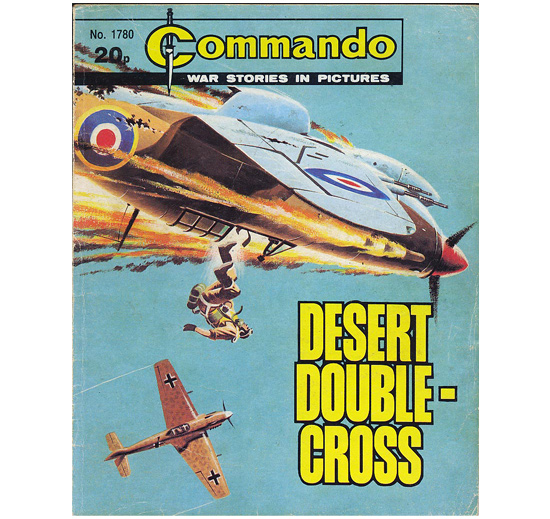

Une influence plus importante : les comics anglais de guerre. J’en achetais un presque chaque jour à la gare de Wimbledon. Les couvertures étaient admirablement réalisées. Les histoires étaient d’un chauvinisme anglais sans bornes, mais bon, c’était un moyen d’apprendre l’anglais. Des phrases très utiles comme : Hit the dirt ! Take cover ! Bite the dust you dirty double-crossing hun ! (Au tapis ! Planquez-vous ! Mords la poussière sale boche plein de traîtrise !).

Traîtrise dans le désert. Comic de guerre anglais.

La lecture de ces war comics, augmentée de recherches menées à la bibliothèque du British Council à Paris, ont mené à mon premier album BD, paru chez Magic Strip (Bruxelles) en 1985 : In Bluer Skies- Sous des cieux plus beaux.

Mon premier album BD, peuplé de Spitfires, Messerschmitts et Hurricanes. 1985.

Réminiscences de mes lectures d’adolescent londonien dans la première double-page de mon album In Bluer Skies, Magic Strip, 1985.

West End Girls

Parlons de choses sérieuses. Les filles, par exemple. Aussi loin qu’il m’en souvienne, j’étais amoureux. J’étais capable de penser à une fille toute la journée pendant des jours et des jours. Je me souviens d’après-midis à courir sous la baleine naturalisée du très victorien Natural History Museum, en face du Lycée, avec Marie-Pascale et Anne-Sophie.

En somme, pendant toute mon adolescence j’ai été amoureux, plutôt transi. Tout ça était bien sage et romantique.

En pensant à la fille de mes rêves, j’écoutais beaucoup de musique, comme tout le monde en Angleterre – pour ça, on était servis ! Plus que la BD, la pop music a bercé ma jeunesse.

Tout le monde suivait Top Of The Pops à la télé. On s’échangeait les albums. Mes copains anglais lisaient l’hebdo Melody Maker et commentaient les concerts au Marquee Club et au Speakeasy de Soho.

En attendant de tenir une vraie poupée dans mes bras, je jouais tout le temps à la poupée… avec mes Action Men.

Action man !

ACTION MAN ! Le jouet de mon enfance ! En 1966, ACTION MAN, avatar anglais de la figurine américaine G.I. JOE, fut lancé en Angleterre et cette poupée articulée, mais non gonflable, changea ma vie.

Je passais le plus clair de mon temps libre à jouer avec ces poupées-soldats.

J’ai choisi l’allemand en seconde langue afin d’aboyer jurons ou ordres gutturaux dans la langue de Goethe (ou plutôt de Goebbels) : Achtung Spitfeuer ! Donner und Blitzen ! Ach, Donnerwetter !

Je maniais fil et aiguille piqués dans la boîte à couture de ma mère pour modifier leurs tenues afin que mes GIs ressemblent aux soldats américains de la guerre du Vietnam. J’ai conservé une photo (1970 ?) de mes boys prise sur le Common de Wimbledon avec une sorte d’Instamatic avant l’heure, un Kodak Brownie Flash 20 qu’on avait rapporté des États-Unis.

Un Kodak Brownie Flash 20. Mon appareil-photo des années 50.

Je pense que ces mises en scènes et la manipulation de ces poupées articulées m’ont peut-être d’une certaine manière initié à la composition. Dommage que je n’aie pas poussé plus loin ces expériences photographiques !

Ces figurines 12 pouces en plastique sont semblables aux petits mannequins en bois d’atelier qui ne servent jamais à rien car ils ne tiennent pas les positions dans lesquelles on voudrait les figer. Moi, je recherchais le réalisme en les positionnant. Je les barbouillais de mon sang quand je m’écorchais. Je voulais qu’ils soient sales et fatigués comme de vrais soldats. Quand je dessine un personnage, je pense à la morphologie et aux articulations d’un ACTION MAN.

Mes Action Men équipés pour la guerre du Vietnam. J’avais modifié des détails de leurs tenues pour qu’ils ressemblent aux Marines américains du Vietnam.

The Female Figure

Où ai-je étudié la morphologie féminine ? Probablement chez le coiffeur pour hommes de Wimbledon.

Allez, juste un mot sur le coiffeur de quartier en Angleterre, le Men’s Hairdresser !

Notre père insistait pour que nous ayons les cheveux courts. Jusqu’à l’âge de 12-13 ans, je suis allé chez le coupe-tifs au bout de notre rue à Wimbledon. Comme le barbier des frères Coen, le coiffeur ne disait pas un mot mais on pouvait s’instruire chez lui en attendant son tour. Les revues proposées étaient très ciblées. De quoi distraire le mâle anglais : auto (boredom !), sport (c’est pire !) et charme (Aaaah !). Ces top-shelf magazines (l’étagère du haut) étaient tout à fait à la portée de la main. Les revues Mayfair ou Knave (larron !) proposaient au regard des Anglaises girondes (buxom wenches !). D’autres revues comme Sunshine And Health (non, ce n’est pas la revue de la Sécu anglaise, le National Health !) montraient des poitrines bronzées et respirant la santé qui avaient tout pour me réjouir…

Une revue anglaise de naturisme. Bon prétexte pour montrer des corps nus.

Bon avançons dans le temps sinon je serai encore là demain ! Euh… en 1970-71, j’avais donc…14-15 ans et je commençais à m’amuser. Super minet, je m’aspergeais avec mon frère Dominique d’Aqua Velva, un aftershave bon marché en vogue, je mimais le solo de guitare de Jimmy Hendricks dans l’album Woodstock sur une raquette de tennis, j’apprenais à danser, toujours avec Dominique, sur Venus des Shocking Blue, je commençais à être vraiment fluent en anglais, j’allais voir A Clockwork Orange, Straw Dogs, Soldier Blue, Easy Rider et 2001 A Space Odyssey au cinéma…

Premiers baisers – n’en parlons pas ! 🙂 – sur Abbey Road, Bridge Of Troubled Water et surtout la musique des Free, de James Taylor, CSNY et Neil Young.

Premiers concerts en plein air à Hyde park et parties dans des demeures de millionnaires à Hampstead ou Sloane Square. Notre semi-detached house me paraissait bien modeste en comparaison. Je ne mesurais pas les efforts de mes parents, bref, j’étais un petit con d’adolescent !

1971-72 à Londres. Je fume pour faire mec.

St-Malo 1972-74

C’est justement pour cette raison – le risque de me voir mal tourner – que dans le courant de l’été 1972, Maman décida par oukase que je ferais ma première à l’internat du Lycée Jacques Cartier de St-Malo. Elle me trouvait beaucoup trop dandy et efféminé et voulait me mettre à l’abri des tentations de cet antre de la débauche qu’était à ses yeux le Lycée français de Londres. Il faut dire que, depuis un certain temps, mon frère aîné Dominique multipliait fugues, voyages en Inde et autres désordres des enfants de cette deuxième moitié du siècle, enfants hippies du Flower Power, du Peace and Love, qui clamaient Drop acid not bombs !

J’ai bien aimé ces deux années à St-Malo. Les paysages du bord de mer, toujours fluctuants et beaux, quelque soit le temps, m’ont conquis. Les couleurs sont subtiles. La nature semble jamais ne commettre de fautes de goût.

J’ai travaillé pour de bon, pendant toutes les vacances, dans les cuisines de l’Hôtel de l’Univers de St-Malo, dont les propriétaires étaient des Français de Londres. J’avais connu leur fils Bernard Cipolla chez les scouts français de la troupe de Londres. J’ai adoré ce boulot, la plonge, les corvées, le service en salle, la pâtisserie, le bar… Ça m’a formé pour la vie, hélas, car j’ai tendance à chasser de la cuisine tous les incompétents et ils sont légion. Je me retrouve donc aux fourneaux. Cela dit, c’est proche de la peinture, au fond. Et ça vous rend très populaire.

Dans les cuisines de l’Hôtel de l’Univers, à la plonge, été 1972.

À St-Malo, le week-end, je rentrais chez mes grands- parents. Dans l’armoire, j’avais trouvé toute la tenue de mon oncle et parrain qui avait fait son service en Algérie comme Enseigne de Vaisseau dans les Fusiliers Marins. J’ai porté l’un après l’autre tout ce qui pouvait se porter, par exemple son ciré de quart-passerelle que l’on voit sur une photo prise avec le déclencheur à retardement d’un Voigtländer BESSA à soufflet appartenant à mon grand-père. Oui, je me prends pour Chateaubriand, mais c’est sur ce bout de plage qu’il venait jouer enfant, derrière chez nous, devant la Croix de Mi-Grève…

St-Malo, 1973. Accoudé à un brise-lames de la grande plage, je me prends pour Chateaubriand.

Au Lycée de St Malo, le sport était très important. Moi qui n’avais jamais jusqu’alors brillé dans ce domaine, je me lançai dans la mêlée. C’est le cas de le dire. L’un des sports obligatoires était le rugby. L’autre était l’haltérophilie. M’étant toujours trouvé chétif, je me suis mis à pousser sur la fonte avec entrain. On m’accepta dans l’équipe cadette de rugby.

M. Gardy, le prof d’EPS de St Malo était un esthète à sa manière. Quand il faisait beau, il arbitrait torse nu les entraînements de rugby. Il avait un buste de statue grecque, de centaure, le cheveu ras et bouclé, la barbe courte de Périclès. Mais son pantalon de sport faisait penser aux braies des Gaulois.

Il clamait d’une voix de stentor : « Truong (mais ça pouvait bien être Le Friec, Allaire ou Cipolla), je plains la femme qui sera dans ton lit ! ».

Tout le monde se marrait. C’était à entendre comme un encouragement à travailler sa plastique. Façonner pectoraux et abdominaux afin d’être un peu plus présentable dans des corps à corps plus langoureux que ces mêlées ouvertes où l’on se disputait le ballon oval.

Équipe cadette de rugby du Lycée Jacques Cartier.

Au lycée de St-Malo, je dessinais beaucoup de caricatures, pour amuser la galerie, mais je n’ai malheureusement gardé aucun de ces dessins. Je me rappelle avoir fait une BD d’une page sur la guerre du Vietnam, mais je n’en ai aucune trace. Le professeur de dessin, comme à Londres, semble avoir conservé nos travaux. Je faisais aussi beaucoup de photos en noir et blanc avec un vieil appareil à soufflet, le Voigtländer BESSA 6 X 9 de 1931, emprunté à mon grand-père. Je faisais mes tirages au club photo du lycée. Je me souviens de moments intenses passés dans l’obscurité de la chambre noire, sous l’ampoule rouge, en présence d’Odile, une fille de ma classe dont j’étais amoureux. Ému, je n’osais rien entreprendre…

Photo de ma période malouine. Joueurs de pétanque à la cale de Dinan, Saint-Malo, 1973.

Appareil à soufflet Voigtländer BESSA 6 X 9 (1931).

Pour résumer, une jeunesse faite de quelques voyages qui m’ont ouvert les yeux au monde, mais rien n’indiquant que je choisirais plus tard la vie d’artiste. J’étais plutôt bon élève (français, histoire, anglais, dessin) et très littéraire, mais à aucun moment je ne songeai à une carrière artistique. Auteur ? Peut-être… Une de mes profs de français avait prédit à la classe qu’un jour j’écrirais des livres…

En 1974, avec mon Bac A mention Bien en poche, j’hésitais entre une école d’interprète à Genève et l’Institut d’Études Politiques de Paris. Paris et sa légende romantique l’emportèrent et en octobre 1974, je me retrouvai en première année de Sciences Po, ne sachant pas trop ce qui m’y attendait, mais attiré par le prestige de cette école.

Il faudrait attendre 9 ans pour que je me décide à virer de bord vers la BD et l’illustration.

À St-Malo, juste avant le départ pour Paris et Sciences Po en octobre 1974

Des bancs de la fac à la table lumineuse (1974-2013)

À Sciences Po, rue St-Guillaume, Paris 7e

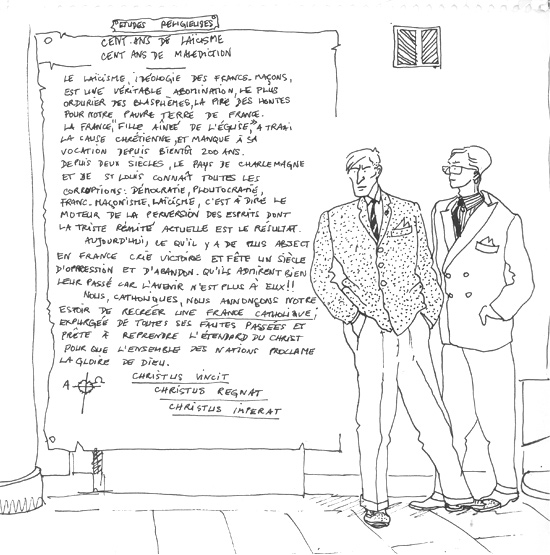

À Sciences Po, je n’avais guère le temps de dessiner. J’étais débordé par le travail, car le programme était vaste et j’avais des lacunes. Ce n’est que lorsque je m’ennuyais pendant un cours que je passais le temps en gribouillant des caricatures dans les marges de mes notes. Là encore, je n’ai rien conservé, mais je soupçonne que mes caricatures ressemblaient à un dessin, réalisé plus tard, en 1980-81. Pendant mon service militaire, j’étais passé voir un ami à Sciences Po et j’avais été frappé par la permanence des groupuscules extrémistes dans cette école. J’ai recopié le texte d’un placard du groupe « Études religieuses » (extrême-droite catholique), qui avait droit à son panneau d’affichage à la péniche, le célèbre hall d’entrée de Sc Po. On sent l’influence de la BD ligne claire dans ce croquis au feutre, non ?

Croquis au feutre réalisé lors d’une visite à la péniche de Science Po en 1980-81.

En 1977, quelques mois avant les examens de fin d’études (3e et dernière année), je commençais à déprimer sérieusement, doutant de ma capacité à décrocher le diplôme. J’achetai une bijou-box d’aquarelles Windsor & Newton, ainsi qu’un bloc de papier d’Arches et me mis à faire quelques dessins.

L’Institut d’Études Politiques se trouve rue Saint-Guillaume à St-Germain-des-prés et quand je m’y rendais en passant par la rue du Dragon et la rue de Grenelle, le monde des boutiques de fringues et des cafés me semblait bien plus excitant que celui de l’austère section « Service public » que j’avais choisie. Il faut dire que mon père rêvait pour moi d’une admission à l’ENA ! Il avait terminé ses études par Sciences Po en 1951 et je marchais alors sur ses pas. L’époque était giscardienne. On était dans une France à la fois post-pompidolienne et post-soixante-huitarde. Les jeunes un peu branchés rêvaient de voyager. Les jeunes giscardiens ne partaient surtout pas, ils restaient chez Papa et Maman et ne s’aventuraient hors du cocon que pour s’acheter un Loden au coin de la rue.

Voici trois dessins de 1977.

Pour le premier, je me souviens que j’étais parti d’une photo de mon père prise à la terrasse d’un café parisien dans les années 50. Je me suis mis à sa place, dans ma tenue de l’époque. Je m’étais ruiné pour adopter le look anglais de certains étudiants de Sciences Po : cravates club, pull en cachemire, imper style Burberry, chaussures Weston ou Church. Je voulais m’intégrer et puis, c’est un style d’une certaine élégance, aussi.

Autoportrait au crayon et à l’aquarelle. St-Germain-des-prés, 1977.

Sur ce dessin, je me suis rajouté des lunettes, sans doute pour ressembler à mon père. J’ai l’air bien pensif. Je l’étais. Je doutais et ne m’imaginais vraiment pas devenant un haut-fonctionnaire français (j’avais opté pour la nationalité française à 18 ans, ayant toujours eu jusqu’alors la citoyenneté vietnamienne). Mes années d’Angleterre, au contact de la youth culture des Anglais, faisait que les étudiants de Sc Po me paraissaient bien rangés et vieux avant l’heure : boredom !!

Impers Burberry, Lodens, chaussures Weston : le style classique à Sciences Po Paris, 1977. Les années Giscard !

Plus cools, des étudiants de la section branchée « P.E.S. » (Politique, économique et sociale) jouent au flipper au café Le Basile.

Miracle, j’ai eu mon diplôme en juin 1977 ! J’avais vingt ans. Au grand oral, j’avais été interrogé sur l’article 16 de la Constitution de 1958 (pouvoirs spéciaux du Président), le serpent monétaire européen et… j’oublie. Pendant des années, j’ai fait des cauchemars en rêvant qu’il me fallait repasser l’examen de Sciences Po ! Malgré cela, je ne regrette pas ces trois années. Elles m’ont formé et c’est là que j’ai acquis des connaissances en histoire et en droit public qui m’ont été utiles pour l’écriture de mon roman graphique Une si jolie petite guerre (Denoël Graphic, 2012). Qu’est-ce qu’une démocratie, qu’est-ce qu’une dictature ou un régime totalitaire ? C’est à Sciences Po que j’ai acquis ces notions de base.

L’art ancestral de la serpillère à franges

C’est pendant ces années aussi que j’ai découvert le karaté. J’ai adoré la gestuelle des arts martiaux japonais. J’y retrouvais des postures terriblement asiatiques, qui me semblaient naturelles, mais qui n’avaient pas cours dans les sports occidentaux. Des attitudes presque féminines et pourtant martiales. J’aimais la chorégraphie du karaté – les kata – ces danses guerrières. En plus, on y est bien habillé ! Ultra confortable et élégant.

Cet intérêt pour l’esthétique des arts martiaux (karaté et kendo) a resurgi beaucoup plus tard dans mon travail d’auteur avec les trois albums de la série Le Samouraï errant (Ed. Gautier-Languereau, 2006, 2007 et 2008).

Trois Samouraïs sans foi ni loi, Le Samouraï en armure rouge, Le Samouraï errant

Souvent, pour amuser mes filles et leurs amis, je prends des postures à la Bruce Lee avec différents ustensiles du quotidien : la tête de loup, le balai brosse, la serpillère à franges !

« Voici l’art ancestral de la tête de loup ! »

Voyage ! Take care ! Peace !

À vingt ans, en 1977, sous le règne de Valéry Giscard d’Estaing, muni de mon diplôme de Sciences Po « Service public », mais ne voulant pas me présenter aux concours administratifs, je me demande ce que je vais bien pouvoir faire dans la vie… Un copain du Lycée français de Londres qui travaille dans la boutique Laura Ashley, rue de Grenelle, m’y fait entrer comme vendeur. J’y bosse pendant les trois mois de l’été 77 et nous partons en voyage au Mexique, au Guatemala et au Belize, au grand dam de mes parents qui me voient perdu. Je suis de cette génération, post-baba cool, qui veut voyager.

Pendant ce voyage de trois mois en Amérique centrale, j’ai tenu un carnet. Hélas, ma mère l’a perdu ! Grrrrr ! De ce voyage, il ne me reste que quelques photos abîmées.

À 20 ans au Mexique. Je cherche encore ma voie.

La vraie vie

À mon retour de voyage, je fais des petits boulots et finis par reprendre un job de vendeur à plein-temps chez Laura Ashley (tissu et papier-peint), tout en m’inscrivant en fac d’anglais à la Sorbonne en année de licence. Ces études d’anglais, c’est déjà la bohème après Sciences Po ! Je me sens plus branché, au moins… Je sors beaucoup – je m’encanaille – et je dessine un tout petit peu. Je me suis trouvé un joli studio boulevard Raspail qui me change de mes chambres de bonne. Ô chance, je vis avec une jeune Norvégienne venue apprendre le français à Paris. J’ai le sentiment de vivre la vraie vie.

De cette période, deux ou trois dessins ont survécu. Par chance, je les ai datés. L’un est une scène de marché.

Scène de marché, boulevard Raspail, Paris 6e. Mine de plomb et crayon de couleur.1979

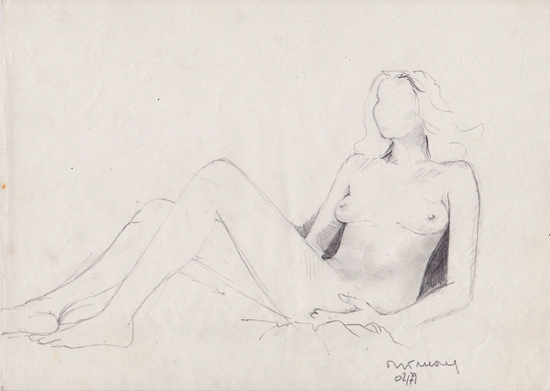

Les deux autres sont des croquis de nu. Le modèle est ma petite-amie norvégienne Else-Mariann. Elle était fille au pair dans une famille parisienne et apprenait le français. J’avais assez bien dessiné son corps, mais n’osais pas me risquer à dessiner les traits de son visage. J’ai signé mon dessin comme je signais mes chèques !

Croquis de ma petite-amie norvégienne Else-Mariann. Mine de plomb, février 1979

Else-Mariann allongée. Mine de plomb, février 1979

Trente ans plus tard, le nu m’intéresse toujours, mais je n’en fais pas assez souvent. Voici un croquis fait à la plage sur la Côte sauvage, en Charente-Maritime.

Les visages ne me font plus peur. J’aime beaucoup faire des portraits au crayon.

Complètement nue… au soleil ! Mine de plomb, Côte sauvage, juillet 2009

Un dernier voyage

En août 1979, mon frère aîné Dominique a décidé de partir pour un dernier grand voyage. Il avait 26 ans. Après de nombreux périples en stop à travers l’Europe et l’Asie, il avait intégré une secte indienne – la secte de Poona.

Il a pris la porte de sortie à Orange, dans le sud de la France. L’orangé était la couleur de la résurrection, de la renaissance dans sa nouvelle fratrie de Poona.

Photo de passeport de mon frère Dominique

En 1978, Dominique faisait souvent des émaux sur cuivre avec notre mère, elle-même très artiste. En voici un que je trouve beau comme une toile. L’application des couleurs – de la poudre mouillée appliquée avec une plume d’oie – demande une grande patience. Dominique avait du talent.

Scène de rue à Poona en Inde. Dominique Truong. Email sur cuivre, H 10 X L 18 CM, 1978

Je pense que sa mort a eu une influence sur mes choix. Quelques années après son départ, choisir la vie d’artiste fut pour moi une manière de vivre plus dangereusement, je crois. Une façon prendre des risques, comme il en avait pris beaucoup, lui.

Le service dans la Marine

Engagez-vous dans la Marine ! Apprenez un métier ! lisait-on parfois sur des affiches de recrutement.

Curieusement, j’ai découvert ma vocation pendant mon Service national dans la Marine. On m’avait soufflé que mes diplômes me permettaient de faire mon service en tant qu’aspirant – c’est-à-dire officier – et d’échapper ainsi à la tyrannie possible des sous-officiers et à la promiscuité de la caserne. Après neuf jours de classe à Toulon en compagnie d’une centaine d’appelés – diplômés principalement d’écoles d’ingénieurs- j’ai été bombardé Aspirant de Marine-enseignant à l’École des Mousses de l’Aéronavale de Rochefort (Charente-Maritime). J’étais chargé d’enseigner l’histoire, la géographie et l’anglais à des mousses engagés de seize ans. Voyant le niveau d’anglais très faible des recrues et n’adorant pas la géographie, je me suis concentré sur l’histoire et essentiellement sur celle de la marine, avec la bénédiction du capitaine commandant l’école.

C’est pendant ces douze mois en bleu marine qu’a commencé à germer en moi l’idée de concilier écriture et dessin pour raconter des histoires. En feuilletant les albums de François Bourgeon Les Passagers du vent, je me suis dit qu’il fallait que je fasse de la BD. Je mesurais mal ce qu’était le métier d’illustrateur. La BD avait le vent en poupe en France et je lorgnais plutôt dans cette direction.

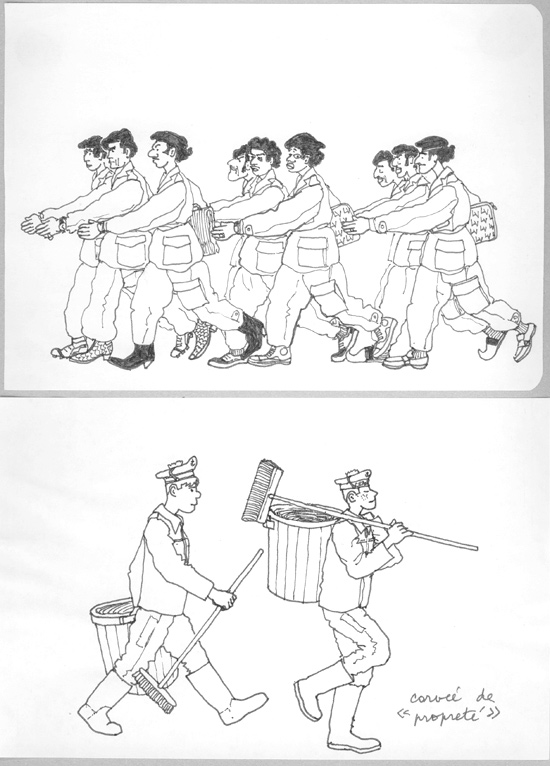

Le lieutenant de vaisseau Scouarnec, pacha (commandant) de l’École des Mousses (un Breton*, bien sûr !), en capitaine Achab. L’équipage rame et a de quoi s’inquiéter avec l’aspirant Truong à la barre. Je signais TOG. En anglais, to tog up signifie s’habiller bien, se saper. Feutre et crayon, Rochefort, 1980

* »Scouarnec » : en breton, sobriquet désignant celui qui a de grandes oreilles

Sur la base aérienne voisine, on formait des Libyens à la maintenance du Mirage français. Rochefort, 1981

En tenue d’aspirant avec ma Môman – très artiste – à St-Malo, 1980

Portrait de notre oncle Truong Buu Diên par ma mère, Yvette Truong, née Horel, 1950

Quelques-uns de mes mousses lors d’un exercice d’infanterie à l’île de Ré, 1981

Croquis au feutre. La pause des mousses. CEAN Rochefort, 1980-81

Croquis réalisé lors d’une sortie à bord du porte-avions Clémenceau, 1981

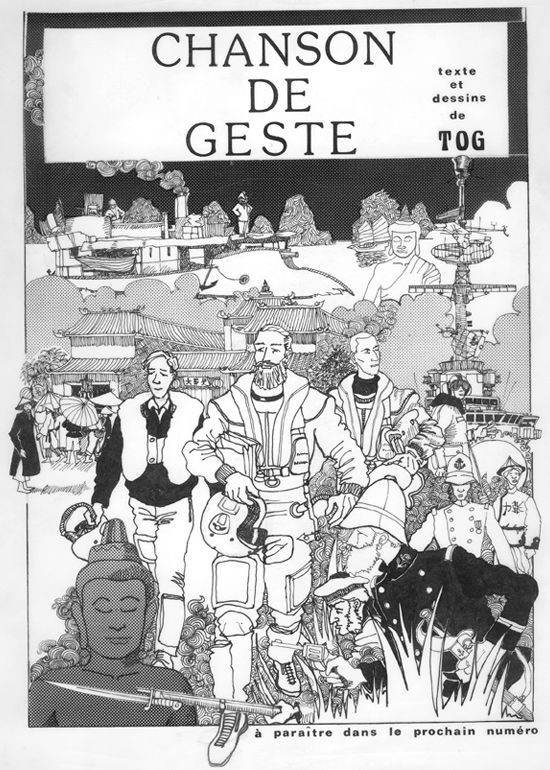

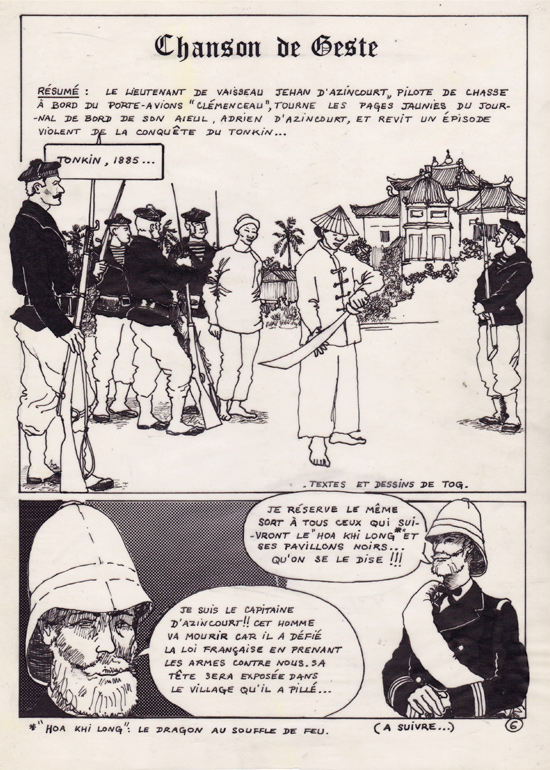

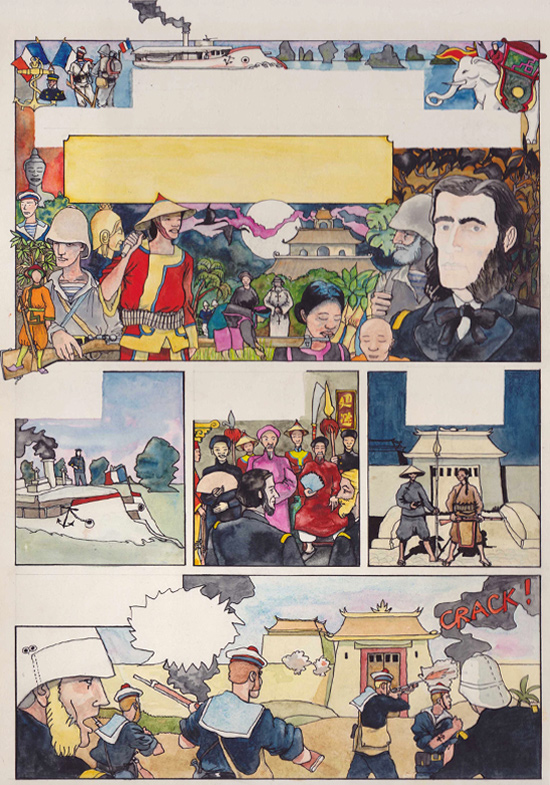

Vers la fin de mon année dans la Marine, je nourrissais le projet ambitieux d’une BD sur la conquête de l’Indochine, qui, dans les premiers temps, fut l’affaire de la Marine. Je voulais montrer ce qu’avait pu être cette conquête avec le regard d’un métis, qui a eu vent de la manière dont ce viol a pu être ressenti par les Vietnamiens.

J’ai fait quelques pages de cette BD – sans en avoir vraiment rédigé le scénario – et je me suis essoufflé ! Le scénario mélangeait présent et passé. Une BD est un marathon et j’étais tout juste capable de faire un petit footing.

Première page de mon projet de BD sur la conquête de l’Indochine, Rochefort, 1981

Page 6 du projet de BD Chanson de geste. Encre de Chine au Rotring sur calque, Rochefort, 1981

À la fin du Service militaire, j’ai annoncé à mon père que j’avais envie de me lancer dans la BD. J’aurais pu aussi bien lui expliquer que je voulais devenir danseur nu au Lido, ça lui aurait fait le même effet. Avec bienveillance, mon père m’a proposé de me payer encore une année d’études pour préparer l’agrégation d’Anglais. Je ne peux pas lui en vouloir. Il ignorait tout de cet univers et moi-même je ne connaissais personne dans ce milieu. J’avais un dossier mince comme une feuille de papier à cigarette : il n’y avait là que les dessins faits dans la Marine et quelques dessins de Sciences Po, quand je déprimais sérieusement sur mes chances de réussite à l’examen de diplôme.

Mon père, Truong Buu Khanh (1927-2012), en 2011

Prof d’anglais sans conviction

J’ai rempilé à la Sorbonne, en préparation à l’agrégation (1981-82). J’ai fait ça à fond – la littérature anglo-américaine est passionnante – au point d’en devenir un peu fou, l’esprit en surchauffe. Je me suis présenté à l’oral de l’agrégation habillé en hippy ! Les trois examinateurs ont dû déchanter en voyant ma dégaine ! Il y a avait de la provocation dans cette décision. Je voulais saborder mon bateau. Du coup, je me suis dit que c’était râpé pour le concours et, pendant l’été, en attendant les résultats, j’ai filé à Angoulême pour suivre un stage de BD. Toujours ce regret du dessin, cette nostalgie de la boîte d’aquarelles ! Je ne sais pas où sont passés les dessins de ce stage. Je crois bien que cette photo, prise en Charente, date de cette année-là, 1982.

À Guissalle, près d’Angoulême, lors d’un stage BD en 1982

À ma grande surprise, je fus reçu à l’agrégation, malgré mon oral en costume de zouave ! On m’a proposé le lycée polyvalent dans la ZUP de Chambéry en Savoie. J’étais très déprimé car je ne savais pas enseigner. À la Sorbonne, on n’apprend pas la pédagogie et je n’avais aucune idée de la façon dont on transmet les bases d’une langue comme l’anglais. Les profs d’anglais du lycée étaient au mieux résignés. Pas exaltant de démarrer dans ces conditions à 25 ans ! J’ajoute qu’enseigner l’anglais en France est un acte héroïque, un sacerdoce… Giggle giggle !

En 2011, ma passion pour l’Angleterre a produit un Churchill, petit livre illustré par Jean-Christophe Mazurie pour la collection T’étais qui toi ?, dirigée par Vincent Cuvellier chez Actes Sud Junior.

« Never, never, never give up ! » Winston Churchill

À Chambéry, j’ai découvert le Kendo, cette escrime japonaise. À l’entraînement, je suis fait mal au dos. Hernie discale paralysante opérée en urgence. Aïe ! Je vous en parle, car c’est sur mon lit d’hôpital que je me suis remis à dessiner. Et ce seront ces dessins qui, l’année suivante de retour à Paris, me vaudront mon premier job intéressant.

Bonzes en Indochine. Dessin réalisé sur mon lit d’hôpital à Aix-les-bains en 1982

Ma convalescence me permit de manquer tout le second trimestre (!) et je me retrouvai à Paris, chez mon ami libanais Nagi Baz (organisateur du Festival international de Byblos au Liban). Pendant trois mois, j’ai pas mal glandé et beaucoup rigolé, mais j’ai quand même produit quelques dessins dont une planche de BD en couleur. J’ignore où est passé le scénario. Je reconnais l’officier de marine aux favoris. C’est Francis Garnier, dont on voit le buste à côté de la Closerie des lilas à Montparnasse. La planche est inachevée, mais ressemble quand même à quelque chose, non ?

Planche BD inachevée, réalisée pendant ma convalescence à Paris en 1982. Toujours ce projet de BD sur la conquête du Tonkin !

À la fin de l’année scolaire à Chambéry, je suis allé voir l’inspecteur d’académie pour lui dire que je voulais démissionner et me lancer dans la BD… Il a été gentil, il m’a dit : « Prenez un congé sans solde, si ça ne va pas vous pourrez toujours revenir ».

En septembre 83, de retour à Paris, je me suis lancé dans la vie d’artiste. Pour l’Éducation nationale, je dois être porté disparu, car je ne leur ai plus jamais donné signe de vie.

La vie d’artiste

Ma vie d’artiste a donc débuté en septembre 1983, il y a trente ans. J’ai commencé à apprendre le métier sur le tard (25 ans) et sur le tas. Mes débuts ont été à la fois relativement aisés et très difficiles. Pas facile de démarrer presque à zéro dans un univers très différent de celui de l’université. J’ai mis longtemps à croire en mon talent et à me considérer comme un « artiste ». Bien des fois, je me suis demandé si je n’avais pas fait une connerie en me prenant pour un artiste.

En tout cas, j’ai voulu d’emblée gagner ma vie avec le dessin. Pas évident. Mes parents m’ont beaucoup soutenu, au moins au début. Bien d’autres proches m’ont aidé, je ne peux pas citer tout le monde. La liste est longue. Mais je dois dire une chose : il faut compter avant tout sur soi dans ce métier, car bien peu de gens décèlent vos forces. C’est à chaque artiste de les affirmer.

Grâce au directeur artistique Alain Lachartre et à l’illustrateur BD Floc’h, à qui j’avais montré mes minces travaux, j’ai obtenu un rendez-vous avec Jean-Luc Fromental, le rédacteur en chef de la revue Métal Aventure, un avatar de Métal Hurlant. Fromental m’a donné mon premier job intéressant : quatre pages de BD dans sa revue. Un récit intitulé Fleuve rouge. Les originaux sont dans ma cave. Le job suivant, très marquant, fut Route coloniale 4, un récit en BD de 4 pages sur un scénario de Danielle Mallet pour une revue de pub du Crédit Lyonnais : Multilion Junior.

Page 1/4 d’une BD qui m’a permis de mettre le pied dans la porte. 1984

Mise en couleur de Route coloniale 4, rue de Saintonge, Paris IIIe, en 1984

Route coloniale 4 a attiré l’attention des frères Pasamonik, créateurs des éditions Magic Strip à Bruxelles. C’est dans leur collection mythique Atomium que j’ai pu faire mon premier album, In Bluer Skies (1985).

Sur le plat 4 de cette BD, j’apparais – très dandy – dans ma tenue de l’époque. Bah, la photo fait sourire, mais je vous la montre. Mince alors, j’étais vraiment jeune !

Plutôt dandy en 1985 devant l’affiche d’une expo Degas. Est-ce que je me donnais le genre artiste ? Photos Valeria Gaïotto.

Dès cette époque, je me suis fait la main sur des tas de travaux d’illustration, essentiellement pour des éditeurs jeunesse : Bayard, Nathan, Syros, Milan, Mila, Fleurus, Actes-Sud, pour n’en citer que quelques-uns. C’est là que j’ai fait mes classes, que je me suis forgé un style. Ça n’a pas été facile. Je ne débordais pas de confiance en moi. J’ai mis beaucoup de temps pour acquérir une certaine aisance. Beaucoup d’efforts pour parvenir au naturel.

Le milieu de la BD m’a souvent semblé compliqué, cloisonné en chapelles et en clans. Les auteurs et illustrateurs jeunesse m’ont paru plus simples et plus sympas. Des directeurs artistiques m’ont fait progresser : Bernard Girodroux, Gérard Lo Monaco, Isabelle Fuhrman et j’en oublie.

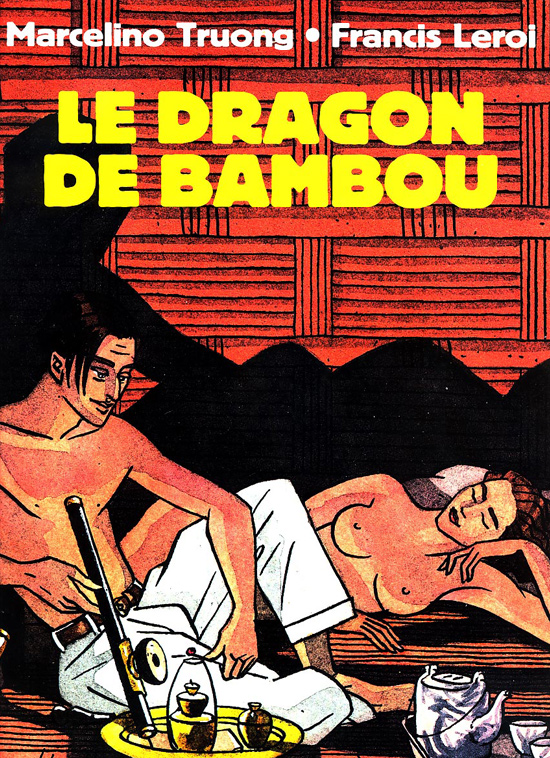

En 1991, au milieu de tous mes travaux d’illustration, un album BD, Le Dragon de bambou (scénario de Francis Leroi) chez Albin-Michel BD.

Pour représenter André Malraux fumant l’opium avec sa compagne Clara sur la couverture, j’ai posé avec le seul ustensile à portée de main ressemblant à une pipe à opium : une ventouse pour déboucher les éviers !

Le voyage d’André et Clara Malraux en Indochine dans les années 20. 1991

Pendant dix ans, je n’ai fait que travailler l’illustration avec acharnement – commande après commande – sans songer à écrire des textes. L’envie était là, mais je ne me suis lancé dans l’écriture qu’en 2002. On a vite fait de vous cantonner dans votre travail d’illustrateur. C’est Maryvonne Denizet, directrice artistique chez Gautier-Languereau, qui m’a tendu la perche. Aidé de ses encouragements, j’ai écrit la série des quatre albums Fleur d’eau.

Sindbad le marin (Éditions Milan, 2003) est un autre album que j’aime bien. Il s’est bien vendu et pourtant, que je sache, il n’a pas été réimprimé. Résultat, je ne risque pas de toucher de droits au delà de l’à-valoir très modeste qui m’avait été versé. Voilà un trait exaspérant dans notre métier. Les nouveautés enterrent les albums précédents. La longévité est une chose rare. Pour vous faire accepter des avances dérisoires au vu du travail fourni, on vous fait miroiter des droits hypothétiques… Je pourrais continuer longtemps comme ça ! 🙂

Un autre album marquant pour moi fut Une journée à Hanoi, paru chez Hachette jeunesse en 1997. Il est le fruit de mes trois premiers voyages de retour au Vietnam (1991, 1993 et 1995). C’est à la suite de mon deuxième voyage au Vietnam que je me suis aventuré dans l’univers de la peinture. Là encore, qu’est-ce qu’on entendait pas ! : « Un illustrateur ne peut pas être un bon peintre. Il ne fait que reproduire en grand ses illustrations, etc. »

Ma première huile sur toile : La locomotive, rue Lê Duân, Hanoi, huile sur toile- H73 X L100 CM,1993

Depuis dix ans, mon travail a pris trois orientations : l’illustration adulte et jeunesse (presse, film documentaire et édition), la peinture et l’écriture.

L’écriture, car pour être sûr de l’air que l’on va interpréter, mieux vaut écrire la partition, au risque de se planter. Sinon, l’illustrateur est tributaire des textes que les éditeurs veulent bien lui confier. On attend parfois en vain le texte qui vous correspond parfaitement.

En octobre 2012 est paru chez Denoël Graphic le roman graphique que je voulais faire depuis bien longtemps, Une si jolie petite guerre – Saigon 1961-63. Curieusement, le directeur des Éditions Denoël Graphic est Jean-Luc Fromental, que j’ai connu à mes débuts en 1983 lorsqu’il dirigeait la revue Métal Aventure ! Je suis très heureux de cette collaboration avec Fromental et la suite est en cours. Parution prévue en avril 2015.

J’ai d’autres projets de livres. Plus ça va, plus j’ai envie de les écrire, ces livres. Ça prend du temps, c’est beaucoup de travail, mais au fond, c’est à ça que j’aspirais quand j’ai tout plaqué ou du moins viré de bord pour choisir une vie tracée au pinceau et à la plume.

Merci de m’avoir lu. C’était un peu long, je sais, mais 56 ans, c’est les deux-tiers d’une vie !

À Hô Chi Minh Ville, à la fin du tournage du film documentaire de Marie-Christine Courtès, « Mille jours à Saigon » (Vivement lundi ! Rennes, 2012).

Marcelino, le 5 novembre 2013